What do knowledge brokers working on locally-led adaptation need to get right to enhance their impact?

What do knowledge brokers working on locally-led adaptation need to get right to enhance their impact?

Voir la version française ci-dessous

This was one of the first questions we posed to project partners involved in the Step Change initiative, who recently met in Arusha, Tanzania. The aim of the meeting was to enable them to reflect on progress made thus far, learn together and from each other, and identify areas of synergy between their projects. As a core partner of Step Change, CDKN helped facilitate a conversation addressing what the partners, including CDKN colleagues themselves, need to get right as their projects seek to accelerate equitable and inclusive locally-led adaptation.

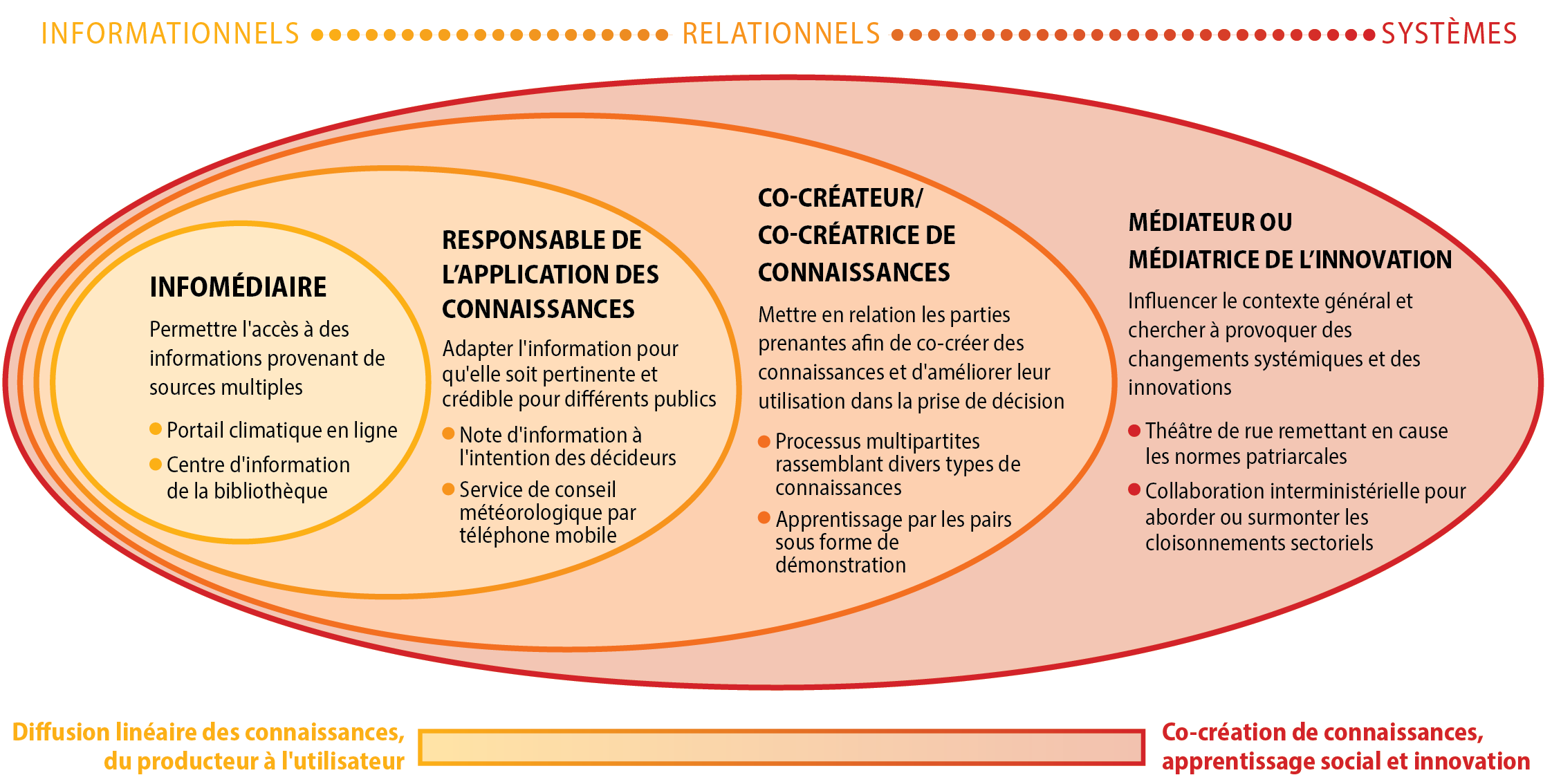

This was done by inviting the 46 participants to engage with the ‘All hands on deck’ cards by swapping and discussing them in pairs, as they prioritised the card that best represented what they felt was essential for their projects to have impact. They were then invited to explain their top choice of what they feel they need to get right and why. What follows is the outcome of these conversations and reflections, with their top selected cards represented by the words in bold below. These are presented, as far as possible, in an unaltered way so as to accurately share the participants perspectives. Ultimately, they align with the knowledge brokering spectrum (see below) and sum up to strong knowledge brokering approaches!

One of the starting points for knowledge brokers supporting locally-led adaptation is to understand the institutional, political and local context in which we work, to develop interventions that are of local relevance – be these adaptation metrics and indicators that can inform adaptation actions, knowledge systems that can advance access to information among smallholder farmers, or radio programmes that link local concerns to national policy-making processes. Of similar importance is understanding – together with local stakeholders – the knowledge gaps that need to be addressed, which can be used as a baseline to measure progress.

Establishing robust data collection and synthesis processes can ensure we have reliable information that can inform effective strategies and policies. However, we must also ensure there is adequate leadership in managing the knowledge creation and sharing processes, to ensure we strengthen both the flow of knowledge and the knowledge ecosystem. Unless we ensure connections and partnerships between all stakeholders along the knowledge value chain - taking a systems approach - we may miss the opportunity to generate locally-led adaptation knowledge. This includes making Indigenous knowledge visible in policy processes.

Some of the strategies employed by the partners include increasing access to adaptation information that takes into account existing levels of climate knowledge; translating knowledge to bridge the gaps; and communicating to inspire interest, collaboration, action and learning, with special attention on reaching women, young and vulnerable people. The work goes beyond enhancing access to information and also includes increasing access to resources for the most climate-affected communities, prioritising the needs that they express, including land, financial resources and, importantly, decision-making spaces. Empowerment depends on proven knowledge, adequate finance, strengthened capacities, and linkages and collaboration. To reach impact at scale, particularly for resource mobilisation and access, we need to strengthen decentralisation processes (e.g. sub-national climate funds) and influence ongoing policy processes (including national adaptation plans and nationally determined contributions) with locally-led adaptation and gender equity and social inclusion principles.

A key guiding principle of our work on locally-led adaptation is promoting equity, as this is a reference point that the communities we serve use to judge how impactful our projects are – particularly in responding to the inequities they face. This means that knowledge brokers and other actors working on locally-led initiatives have to understand and navigate a complex environment fraught with politics and power and need to ask themselves difficult questions around who has power, who needs power and how do we shift power to address the existing asymmetries. Achieving and developing new narratives around climate justice – in all its forms (distributional, procedural, recognitional) – must be a guiding light to ensure long-term, inclusive and transformative resilience.

So much of a knowledge broker’s work depends on facilitating connections, trusted relations and collaboration: building strategic alliances, providing opportunities for cross-fertilisation, strengthening networks and enhancing co-creation of effective solutions that enhance communities’ voices. As the climate emergency worsens, we need to urgently explore different paths to bridge the knowledge-to-action gap, addressing the root causes and structures that stand in the way of equitable outcomes, moving beyond symptoms. Knowledge brokers need to work hard to see the problem from different perspectives, to clarify our priorities, and use creativity, challenging the “same old, same old”. While we need to co-habit with existing paradigms, rules, traditions and processes, to be truly transformative, we also need to be transgressive and interrogate the systems and social norms that are in place that maintain inequality, including with respect to women’s land access.

Supporting locally-led adaptation requires knowledge brokers to be iterative, particularly in changing and challenging political contexts with unstable governance systems where the enabling factors to sustaining equitable and locally-led adaptation (e.g. finance, capacities, supportive policies) may not always be present. We also need to be steered by strong ethics, including through analysing the value systems that guide our organisations; establishing guidelines recognising the different ethical issues we need to consider, including unexpected ones that may arise in the course of our work; and maintaining accountability. Accountability drives productivity, creates passion, makes us get things done and enables our stakeholders to trust us. In the spirit of promoting southern leadership, ownership is critical, as when we own our initiatives, we can work diligently towards impact and sustainability.

The projects funded under Step Change will close in less than two years. To conclude, this group of knowledge brokers therefore underscored the importance of ensuring that they maintain high levels of motivation among their teams and keep realistic about what can be achieved in such time.

Adapted from Harvey, B., Lewin, T., & Fisher, C. 2012. Is development research communication coming of age? IDS Bulletin, 43(5), 1–8 and Shaxson, L., Bielak, A.T. et al. 2012. Expanding our understanding of K*(KT, KE, KTT, KMb, KB, KM, etc.) A concept paper emerging from the K* conference held in Hamilton, Ontario, Canada, April 2012. UNU-INWEH, Hamilton, ON. 30pp + appendices

Participants’ choices of cards aligned closely with the knowledge brokering spectrum, as some attendees referred to data collection and increasing access to information (on the left hand side of the spectrum); strengthening the knowledge creation and sharing process by considering actors along the entire knowledge value chain to communicate and translate knowledge effectively; co-creation, collaboration and networking with diverse stakeholders; and finally, in the innovation brokering side of the spectrum, they talked about being transgressive to overcome systemic barriers like power, politics and patriarchal norms.

Attendees' responses also aligned with the framework CDKN is using to strengthen knowledge brokering capacities, which hinges on understanding one's context as a starting point; and ends with reflecting and learning so we may be iterative, given the complexity of the work we do, but also reflective of our own role as knowledge brokers, including about our own ethics and accountability.

Que doivent faire les médiateurs/trices de connaissances qui travaillent sur l'adaptation menée localement pour maximiser leur impact ?

C'est l'une des premières questions que nous avons posées aux partenaires de projet impliqués dans l'initiative Activer le changement, qui se sont réunis récemment à Arusha, en Tanzanie. La réunion avait pour but de permettre aux partenaires de projet de réfléchir aux progrès réalisés jusqu'à présent, d'apprendre ensemble les uns des autres, et d'identifier les domaines de synergie entre leurs projets. En tant que partenaire principal d'Activer le changement, CDKN a contribué à faciliter une conversation sur les bonnes pratiques que les partenaires, y compris les collègues de CDKN eux-mêmes, devraient adopter lorsque leurs projets cherchent à accélérer l'adaptation menée localement de manière équitable et inclusive.

Pour ce faire, les 46 participants ont été invités à interagir à travers le jeu « Tous à vos cartes » en les échangeant et en en discutant deux par deux, afin de classer par ordre de priorité la carte qui représentait le mieux ce qu'ils estiment être essentiel pour que leurs projets aient un impact. Ils ont ensuite été invités à expliquer leur premier choix, ce qu'ils pensent devoir faire correctement et pourquoi. Ce qui suit est le résultat de ces conversations et réflexions, les cartes les plus souvent sélectionnées sont représentées par les mots en gras ci-dessous. Ces cartes sont présentées, dans la mesure du possible, de manière inchangée afin de refléter fidèlement le point de vue des participants. Finalement, elles s'alignent sur le spectre de la médiation des connaissances (voir ci-dessous) et convergent vers de solides approches de la médiation des connaissances !

L'un des points de départ des médiateur.trice.s de connaissances qui soutiennent l'adaptation menée localement est de comprendre le contexte institutionnel, politique et local dans lequel nous travaillons, afin de développer des interventions qui sont pertinentes au niveau local - qu'il s'agisse de mesures et d'indicateurs d'adaptation qui peuvent éclairer les actions d'adaptation, de systèmes de connaissances qui peuvent faire progresser l'accès à l'information parmi les petits exploitants agricoles, ou de programmes radiophoniques qui relient les préoccupations locales aux processus d'élaboration des politiques nationales. Il est tout aussi important de comprendre, en collaboration avec les parties prenantes locales, les écarts en matière de connaissances qui doivent être comblés, afin de créer une base de référence permettant de mesurer les progrès accomplis.

La mise en place de processus solides de collecte et de synthèse des données peut garantir que nous disposons d'informations solides susceptibles d'étayer des stratégies et des politiques efficaces. Mais nous devons également veiller à ce qu'il y ait un leadership adéquat dans la gestion des processus de création et de partage des connaissances, afin de renforcer le flux de connaissances et l'écosystème de la connaissance. Si nous n'adoptons pas une approche systémique et si nous ne garantissons pas l'établissement de liens et de partenariats entre toutes les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur des connaissances, nous manquerons l'occasion de générer des connaissances en matière d'adaptation menée localement. Il s'agit notamment de rendre les connaissances indigènes visibles dans les processus politiques.

Certaines des stratégies employées par les partenaires consistent à améliorer l'accès aux informations sur l'adaptation, en tenant compte des niveaux existants de connaissances climatiques, en comblant les lacunes par la traduction des connaissances, et en communiquant pour susciter l'intérêt, la collaboration, l'action et l'apprentissage, avec une attention particulière pour les femmes, les jeunes et les personnes vulnérables. Le travail ne se limite pas à l'accès à l'information, il consiste également à améliorer l'accès aux ressources pour les communautés les plus touchées par le climat, en donnant la priorité aux besoins qu'elles expriment, notamment en matière fonciers, de ressources financières et, surtout, d'espaces de prise de décision. L'autonomisation dépend de connaissances éprouvées, d'un financement adéquat, de capacités renforcées, de liens et de collaborations. Mais pour obtenir un impact à grande échelle, en particulier pour la mobilisation des ressources et l'accès, nous devons renforcer les processus de décentralisation (par exemple les fonds climatiques infranationaux) et influencer les processus politiques en cours (y compris les plans nationaux d'adaptation et les contributions déterminées au niveau national) avec des principes d'adaptation menée localement et d'équité entre les genres et d'inclusion sociale.

L'un des principes directeurs de notre travail sur l'adaptation menée localement est la promotion de l'équité, car il s'agit d'un point de référence que les communautés que nous servons utilisent pour juger de l'impact de nos projets - en particulier en ce qui concerne la réponse aux inégalités auxquelles elles sont confrontées. Cela signifie que les médiateur.trice.s de connaissances et les autres acteurs travaillant sur des initiatives locales doivent comprendre et naviguer dans un environnement complexe marqué par la politique et le pouvoir et doivent se poser des questions difficiles sur qui a le pouvoir, qui a besoin du pouvoir et comment déplacer le pouvoir pour remédier aux asymétries existantes. La réalisation et le développement de nouveaux récits autour de la justice climatique - sous toutes ses formes (distributionnelle, procédurale, de reconnaissance) - doivent être un fil conducteur pour assurer une résilience à long terme, inclusive et transformatrice.

Une grande partie du travail d'un.e médiateur.trice.s de connaissances consiste à faciliter les connexions, les relations de confiance et la collaboration : créer des alliances stratégiques, offrir des possibilités d'enrichissement mutuel, renforcer les réseaux et favoriser la cocréation de solutions efficaces qui permettent aux communautés de mieux se faire entendre. Alors que l'urgence climatique s'aggrave, nous devons d'urgence explorer différentes voies pour combler l’écart entre les connaissances et l'action, en nous attaquant aux causes profondes et aux structures qui font obstacle à des résultats équitables, en allant au-delà des symptômes. Les médiateur.trice.s de connaissances doivent travailler dur pour voir le problème sous différents angles, clarifier nos priorités et faire preuve de créativité, en remettant en question le « toujours la même chose ». Si nous devons cohabiter avec les paradigmes, les règles, les traditions et les processus existants, pour être véritablement transformateurs, nous devons également être transgressifs et interroger les systèmes et les normes sociales en place qui maintiennent l'inégalité, y compris en ce qui concerne l'accès des femmes à la terre.

Le soutien à une adaptation menée localement exige que les médiateur.trice.s de connaissances soient itératif.tive.s, en particulier dans des contextes politiques changeants et difficiles, avec des systèmes de gouvernance instables, où les facteurs permettant de soutenir une adaptation équitable et menée localement (par exemple, le financement, les capacités, les politiques de soutien) ne sont pas toujours présents. Nous devons également être guidés par une éthique forte, notamment en analysant les systèmes de valeurs qui guident nos organisations, en établissant des lignes directrices reconnaissant les différentes questions éthiques que nous devons prendre en compte, y compris les questions inattendues qui peuvent survenir au cours de notre travail, et en maintenant l'obligation de rendre des comptes. La responsabilité stimule la productivité, crée de la passion, nous permet de faire avancer les choses et permet à nos parties prenantes de nous faire confiance. Dans l'esprit de la promotion du leadership du Sud, l'appropriation est essentielle, car lorsque nous nous approprions nos initiatives, nous pouvons travailler avec diligence à l'obtention d'un impact et d'une durabilité.

Les projets financés dans le cadre d’Activer le changement prendront fin dans moins de deux ans. Ce groupe de médiateur.trice.s de connaissances a donc souligné l'importance de veiller à maintenir un niveau élevé de motivation au sein de leurs équipes et de rester réalistes quant à ce qui peut être réalisé dans ce laps de temps.

Une adaptation inspirée par Harvey, B., Lewin, T., & Fisher, C. 2012. La communication dans le domaine de la recherche sur le développement est-elle en train d'arriver à maturité ? Bulletin IDS, 43(5), 1-8 et Shaxson, L., Bielak, A.T. et al. 2012. Expanding our understanding of K*(KT, KE, KTT, KMb, KB, KM, etc.) A concept paper emerging from the K* conference held in Hamilton, Ontario, Canada, April 2012. UNU-INWEH, Hamilton, ON. 30pp + annexes

Les choix de cartes des participants s'alignaient étroitement sur le spectre de la médiation de connaissances (voir graphique ci-dessus), avec certaines évoquant la collecte de données et l'amélioration de l'accès à l'information (du côté gauche du spectre) ; le renforcement du processus de création et de partage des connaissances en tenant compte des acteurs tout au long de la chaîne de valeur des connaissances pour communiquer et traduire efficacement les connaissances ; la cocréation, la collaboration et la mise en relation avec diverses parties prenantes ; et enfin, du côté de la médiation de l'innovation, ils ont parlé du fait d'être transgressif pour surmonter les obstacles systémiques tels que le pouvoir, la politique et les normes patriarcales.

Les réponses des participants s'alignaient également sur le cadre utilisé par le CDKN pour renforcer les capacités de médiateur des connaissances, qui s'articule autour de la compréhension du contexte comme point de départ, et se termine par la réflexion et l'apprentissage afin que nous puissions être itératifs, compte tenu de la complexité du travail que nous effectuons, mais aussi réfléchir à notre propre rôle en tant que médiateur des connaissances, y compris à notre propre éthique et à notre propre responsabilité.